Chi scrive è nato e cresciuto in Sicilia, poi trapiantato a Bologna: un cervello in fuga, certo, ma di poco conto.

Questa precisazione è necessaria per giungere alla seguente premessa: la Resistenza è un fenomeno che per noi siciliani è sostanzialmente distante. Non vi sono, in Sicilia, i “luoghi della Resistenza”, non vi sono (o ce ne sono molto pochi) monumenti ai partigiani, né lapidi che ricordino i nomi dei fucilati in nome dell’antifascismo. È difficile, crescendo in un contesto di questo tipo, rendersi conto del valore fondativo dell’esperienza partigiana per la nostra Democrazia: bisogna scoprirlo, rincorrerlo, studiarlo. Ma è precisamente questo “vuoto” inseparabile dalla mia personale biografia che mi ha spinto a chiedermi quale rapporto si fosse instaurato tra la Sicilia “liberata” dal fascismo, invasa, bombardata, conquistata e poi amministrata dagli alleati e la Resistenza del centro-nord, proprio a ridosso dell’80° anniversario della Liberazione del nostro paese dal nazifascismo (25 aprile) e della fine della guerra (2 maggio).

È così, nella speranza di poter riempire un “vuoto”, ed anche – non lo nego – di trovare qualche cosa di accattivante, di onorevole per la mia terra, che in qualche modo la leghi all’esperienza della Resistenza partigiana, che mi sono imbattuto nei moti dei “Non si parte” del dicembre-gennaio del 1944-1945, una rivolta mossa dai siciliani contro la coscrizione indetta dal Regno del Sud per combattere i nazisti e i repubblichini al Nord con il rifondato Esercito Regio, al fianco degli alleati e del Cln. Un’esperienza che, contrariamente alle ragioni che mi hanno spinto a parlarne, con la Resistenza che celebriamo il 25 aprile ha ben poco a che vedere.

Quello dei Non si parte è fenomeno complicato, eterogeneo, che per anni è stato taciuto dalla storiografia; liquidato nel secondo dopo guerra da destra a sinistra come un movimento filofascista: un “rigurgito”, per comunisti e socialisti, una “resistenza al contrario” per i repubblichini.

La tesi di questo articolo è che un moto popolare e talvolta spontaneo come quello dei Non si parte, sviluppatosi in una circostanza storica assolutamente complicata, non può essere liquidato con la semplice categoria del “filofascismo” e che, al contrario, merita di essere indagato a partire dall’analisi concreta delle ragioni materiali che hanno spinto studenti, donne ed ex coscritti siciliani a rifiutare nettamente la guerra a un anno e passa dall’armistizio.

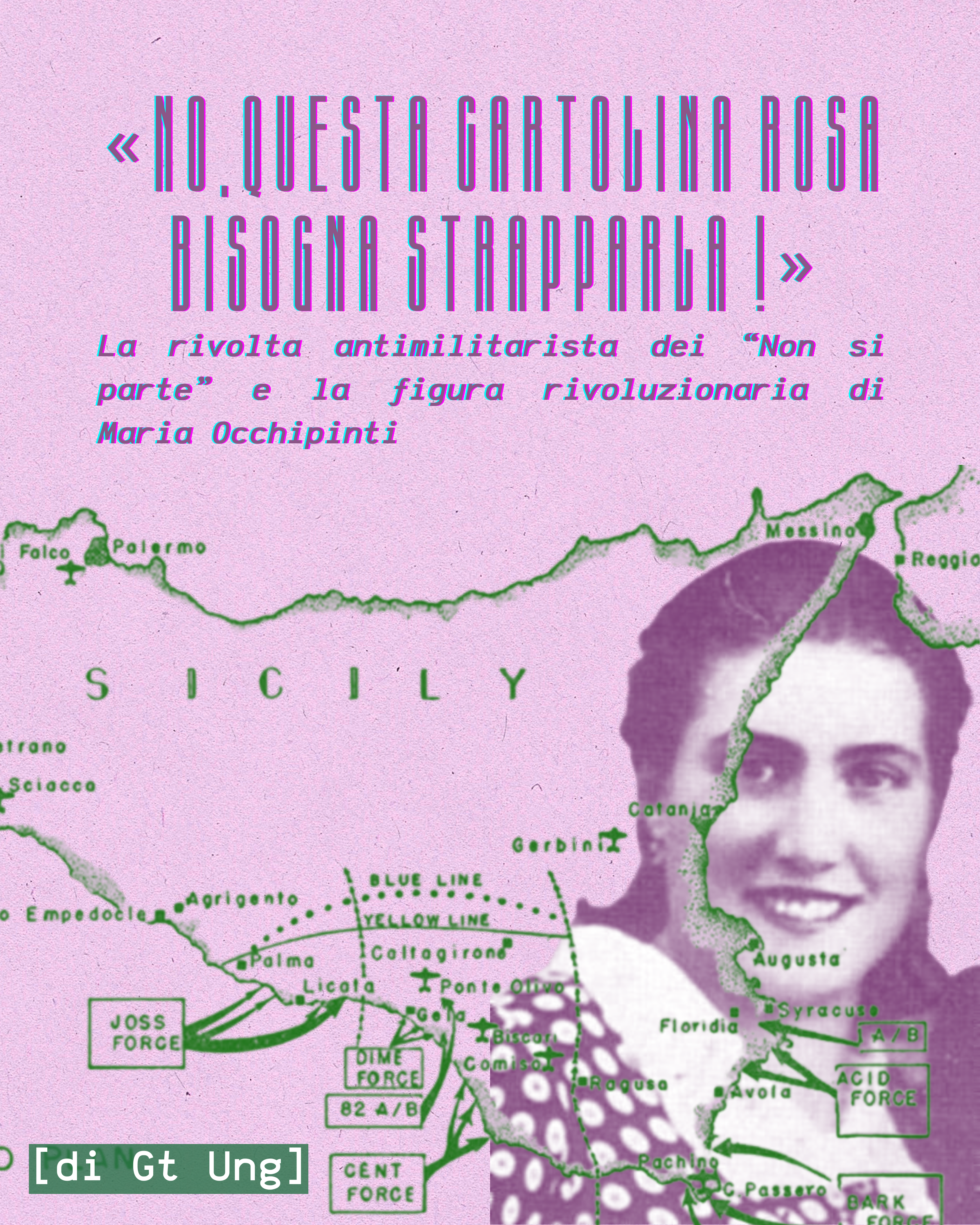

In quest’articolo, si tenterà di ripercorrere i momenti salienti di questa rivolta a partire da una contestualizzazione storica della battaglia per la conquista della Sicilia e delle condizioni in cui versavano i siciliani durante il suo svolgimento. Per farlo, ci si concentrerà sulla biografia di una figura cruciale dei moti dei “Non si parte”, Maria Occhipinti: “Una donna di Ragusa”[1], come recita il titolo della sua autobiografia, ma soprattutto una rivoluzionaria, comunista e antifascista, che ha rischiato la propria vita in nome della pace e della giustizia sociale nella Sicilia martoriata dalla guerra e dal fascismo.

L’Operazione Husky: la guerra non fa prigionieri

L’operazione Husky venne messa in campo dagli alleati all’alba del 10 luglio del 1943. Portò al collasso dello Stato fascista il 25 luglio, con le dimissioni di Mussolini, e poi all’armistizio firmato a Cassibile il 3 settembre e reso pubblico l’8 settembre dello stesso anno da Badoglio, in accordo con le forze alleate di stanza in Sicilia. L’operazione fu accompagnata da un’intensificazione progressiva dei bombardamenti a partire dai primi mesi del 1943, i quali, come fu prassi durante la Seconda Guerra mondiale, avevano l’obiettivo dichiarato di mettere in ginocchio la popolazione e costringerla al rifiuto del fascismo. Il risultato fu ottenuto.

Sul tema dei bombardamenti alleati in Sicilia, è rilevante l’ultimo studio dello storico siciliano Rosario Mangiameli[2]. Questi racconta, ad esempio, il modo in cui Palermo fu assediata dalle bombe alleate tra il febbraio e l’aprile del ’43, con l’uccisione di 224 persone, e con un aggravio dei bombardamenti nel mese di maggio, durante il quale morirono invece almeno 373 persone. Ogni giorno, dalle 14:00, circa 20 000 persone in quei mesi hanno lasciato Palermo in cerca di un riparo nelle vicinanze. Nello stesso periodo, racconta Mangiameli, in Sicilia si trovava la figlia di Mussolini, Edda, che in una lettera implorava il padre di mandare viveri nell’Isola, sottolineando la gravità della situazione siciliana. Tutto preannunciava una disfatta assoluta: “Io sono stata in Albania e in Russia – scrive Edda – mai ho visto tanta sofferenza e dolore. E io stessa ho l’impressione di essere capitata non so dove lontana le mille miglia dalla Patria e dalla civiltà. Non si potrà per tutti, ma che abbiano l’impressione che si tenti di aiutarli”[3].

Dopo aver annichilito la popolazione civile ed aver mostrato la debolezza militare del fascismo, gli alleati penetrarono nell’isola, contrapponendo a tale insufficienza un arsenale composto da 2.775 navi da trasporto e da guerra, 4.000 aerei, 14. 000 veicoli, 600 carri armati nelle mani di 115 000 soldati del Commonwealth e 66 000 americani[4]. Il fronte si sgretolò con eccezionale rapidità.

Non solo i bombardamenti, però, contribuirono al rifiuto del fascismo da parte dei siciliani. In questa circostanza, la perdita del consenso del regime dipese da almeno due ragioni complementari. Oltre alla schiacciante superiorità militare e tecnologica delle forze alleate, che sconfissero le divisioni italiane (10) e misero in fuga quelle tedesche (3) al di là dello Stretto di Messina, è necessario sottolineare, in primo luogo, la disorganizzazione amministrativa caratteristica del fascismo, aggravatasi nei mesi decisivi della conflitto; e, in secondo luogo, la stanchezza della popolazione civile, che, provata dalla guerra e dalla fame non riusciva più a sostenere la propaganda del regime. La stessa propaganda che aveva promesso alla popolazione che la guerra sarebbe finita in quattro e quattr’otto, che bisognava combattere gli inglesi, nemici plutocratici d’oltralpe, che “mangiavano cinque volte al giorno” e minacciavano il prestigio italiano nel Mediterraneo.

Al netto dell’aspetto eminentemente militare, è forse necessario indagare la questione a partire dalla biografia di una persona normale, dalle sue sensazioni, dalle sue emozioni e dal modo in cui queste, di concerto con la sua condizione sociale in un preciso periodo storico, hanno fatto sì che sviluppasse un rifiuto militante nei confronti della guerra e del fascismo. È il caso della biografia di Maria Occhipinti.

Maria Occhipinti, il lungo dopoguerra del ’43

È attorno alla propaganda menzognera del fascismo che Maria Occhipinti forma la propria coscienza politica. Le sue memorie sono un’opera di eccezionale importanza per comprendere dal punto di vista microcosmico di una donna, di origini contadine, nella Sicilia fascista e in guerra, poi campo di battaglia e di armistizio, che cosa potesse voler dire rifiutare la guerra. Il suo punto di vista rappresenta una prospettiva privilegiata per entrare il più possibile nelle dinamiche che hanno portato allo scoppio dei moti dei Non si parte, così come le sue riflessioni rimettono in discussione le soluzioni che la storiografia ha adottato per categorizzare queste rivolte come “filofasciste”.

Nata a Ragusa il 29 luglio del 1921, Maria Occhipinti ha narrato le contraddizioni dell’Italia fascista, il bigottismo della religione, la povertà di un popolo massacrato dai suoi governanti corrotti. Ebbe una vita particolarmente difficile. Figlia di un muratore, poi emigrato da solo nelle colonie africane dell’Italia fascista per tentare di mantenere la propria famiglia, Occhipinti non poté studiare, né dare sfogo alla sua ineguagliabile curiosità. Soffriva, amaramente. Scriveva di avere fame di musica, arte e poesia, “ma non sapevo dirlo, spiega nella sua autobiografia, perché erano cose sconosciute”[5] al mondo che lei abitava. Fu l’incontro con un avvocato antifascista, amico del padre, a cambiarle la vita, quando questi le consegnò una copia de “I Miserabili” di Victor Hugo. Un libro, racconta Occhipinti, che fagocitò con grande passione, tutto d’un fiato sotto le lenzuola e a lume di candela. Attorno alla storia di Jean Valjean, Occhipinti poté sviluppare un senso critico antifascista, cominciando a scoprire le menzogne del regime e le atrocità della guerra. Un giorno, in fila alle poste per ritirare il misero compenso che il fascismo forniva alle donne con mariti al fronte, incontrò una comare “veterana”, che aveva vissuto la Grande Guerra e adesso viveva la Seconda Guerra mondiale. Discutendo con Occhipinti, la “veterana” affermò: “Comare, pazienza ci vuole. Si sa, sono sempre le pezze che vanno per aria. E le pezze siamo noi, sono i nostri figli, soprattutto”[6]. Un’immagine, quella delle “pezze”, che in Maria Occhipinti suscitò un senso di disgrazia, di rabbia e ribellione. Una metafora perfetta, che da sola racchiude l’intera atroce ingiustizia della guerra.

La sera dell’armistizio, senza troppe domande, in provincia di Ragusa si decise di inaugurare la processione dei due santi protettori, San Giovanni e San Giorgio cavaliere, per ringraziare Iddio della fine della guerra. Nota Occhipinti, “chi poteva prevedere gli sviluppi della situazione? Chi aveva l’idea che i padroni del nostro suolo adesso erano i tedeschi e che il pericolo fosse ancora più grave di prima?”. La festa scoppiò nel paese: nessuno pareva volere accettare l’idea che la guerra non fosse finita. Era troppo grande la gioia per la fine del conflitto. Così la si pensava, così doveva essere e per questo bisognava ringraziare il Signore. Persino il governatore americano che, giunto nella piazza tra la popolazione, provò a dire che la guerra continuava e che gli americani erano ora alleati degli italiani veniva ignorato. La “fine della guerra”, al di là di ogni interpretazione politica, della fede religiosa di ognuno e dal fatto che si appoggiasse o meno il fascismo, rappresentava una gioia incontenibile. Un fatto, questo, da tenere a mente per comprendere i successivi sviluppi. E davanti a quest’esplosione di gioia religiosa, davanti al modo in cui la popolazione civile inneggiò a Dio, ringraziandolo per quella che si riteneva fosse la fine del conflitto, Occhipinti non poté sottrarsi ad un malessere interiore. “Che orrore, che orrore”, scrive, “Volevo gridare forte con tutta l’anima: Perché crediamo a questo legno, perché ci prostriamo?” e poi, da questo, il ritorno della guerra e delle sue ragioni dal cielo sulla terra, il ritorno della colpa sulle spalle dei potenti: se “la guerra è finita, non è per volontà loro, ma perché il sangue ha coperto la terra e gli uomini ne sono sazi fino alla nausea, per questo è finita e non per merito loro”[7], cioè dei santi. È già chiaro nella mente di Occhipinti: rivolgersi a Dio non sarebbe più bastato per sottrarsi alla logica di morte cui soggiace la guerra. Sarebbe servito, ad un certo punto, impugnare le armi, mettere a rischio sé stessi, il proprio corpo in nome dei propri ideali.

Ebbene, com’è noto, una volta conquistata la Sicilia e stipulato l’armistizio con il neonato Regno del Sud, gli alleati istaurarono un governo provvisorio d’amministrazione militare, l’AMGOT (Allied Military Government of Occupied Territory), sotto il controllo del generale britannico Alexander. L’Italia era ora spaccata in due, e nel frattempo la guerra imperversava. La precarietà di questa forma di governo non riuscì a sedimentare il sentimento di sincera felicità e fiducia negli alleati da parte dei siciliani per la fine della guerra. Davanti al collasso dello Stato fascista, insufficiente nella propria capacità distributiva ben prima della partecipazione al Secondo conflitto mondiale, la Sicilia soffriva l’incapacità dell’amministrazione di riprendere il controllo della catena di approvvigionamento e della distribuzione del grano. Questo stato di cose provocò lo sviluppo del mercato nero e la recrudescenza del fenomeno mafioso, che adesso tornava ad occupare in taluni casi i luoghi di potere, com’è l’esempio del capomafia Calogero Vizzini, nuovo sindaco di Villalba per volere degli alleati e figura cruciale proprio del contrabbando degli ammassi granari. In un certo senso, è possibile asserire che tale precarietà era anzitutto nell’interesse degli alleati, i quali, onde evitare una rivoluzione sociale nell’isola, dovevano mantenere un basso profilo politico e tracciare dei canali di interlocuzione con le classi dirigenti locali[8]. Tra le altre cose, questo ha comportato un repentino riciclo della classe dirigente fascista, com’è il caso – uno per tutti – del vecchio podestà di Catania, il marchese Antonino di San Giuliano, riconfermato nella carica di sindaco dagli alleati dopo la resa della città. Secondo Mangiameli, la riconferma dei podestà fascisti da parte degli alleati è un fatto riscontrabile almeno nel 50% dei casi[9]. All’orizzonte di questa complessissima situazione, il fenomeno dell’indipendentismo andava concretizzandosi nel MIS (Movimento per l’Indipendenza della Sicilia), creato e guidato da elementi della classe dirigente pre-fascista, come Andrea Finocchiaro-Aprile, figlio di un ministro del governo Giolitti del 1892[10].

Tra mille contraddizioni, mentre il fascismo agonizzante tirava al nord i suoi ultimi calci e fondava la famigerata Repubblica Sociale Italiana, formalizzando il proprio vassallaggio nei confronti dei nazisti, gli alleati restituivano nel febbraio del ’44 il governo all’amministrazione italiana. Venne nominato un Alto commissariato, istituito per la gestione del processo di riunificazione dell’isola alla compagnia statale, Francesco Mussotto, già scelto dagli alleati come prefetto politico della città di Palermo. A gennaio, i partiti antifascisti ricevettero il permesso di ricostituirsi, e, con pratiche differenti, cominciarono a confrontarsi con il fenomeno del separatismo, che nel frattempo cresceva a loro svantaggio. Dopo la liberazione di Roma il 4 giugno dello stesso anno, si decise per la sostituzione di Mussotto, che fu accusato di una presunta apertura nei confronti del movimento separatista, con il democristiano Salvatore Aldisio, che, invece, optò per la linea repressiva nei confronti del MIS – che nel frattempo formava un esercito clandestino, l’EVIS (Esercito Volontario per l’Indipendenza della Sicilia), con l’obiettivo dello scontro armato con lo Stato italiano per ottenere l’indipendenza dell’isola – e del suo ruolo nel contrabbando del grano[11]. Il tentativo di Aldisio fallì e il mercato illegale continuò a crescere. Nel mentre, i partiti antifascisti facevano fatica a radicarsi nel territorio e il PCI, in particolare, pagava con le rivolte dei propri militanti e numerose spaccature interne le contraddizioni della Svolta di Salerno, voluta da Togliatti e avallata dall’Unione Sovietica. L’insieme di queste contraddizioni, in una situazione, quella siciliana, che Mangiameli ha definito “magmatica”[12], sarebbe esploso con l’inizio di una nuova campagna di coscrizione.

No, questa cartolina rosa bisogna strapparla!

“Una mattina di dicembre del 1944, scuro in volto, il postino mi porgeva una cartolina rosa. ‘Che cos’è questo biglietto?’ gli chiesi. – ‘Leggete, signora Marietta, e vedrete di che si tratta’. ‘Al Signor L. Giuseppe… in nome di S. A. R. Umberto di Savoia, Luogotenente del Regno … entro dieci giorni vi presenterete al Distretto militare … Portate con voi gavetta, cucchiaio e coperta’”[13]. Oltre ogni gelida ricostruzione storiografica, nel penultimo capitolo della sua autobiografia, Occhipinti riporta per filo e per segno quali sensazioni le suscitò il nuovo ordine di coscrizione: l’incubo della guerra ricominciava. Per i primi tre anni del conflitto, ai siciliani era stato ordinato di versare il loro sangue in nome della Patria, del Re, del Duce, contro gli alleati, americani, inglesi e russi. Adesso, ai siciliani si chiedeva di versare il loro sangue in nome della Patria, del figlio del Re – un principe travestito da Luogotenente – e contro il Duce, con gli alleati, americani e inglesi. Si disse, l’obiettivo è dare una mano ai partigiani. E questo fu l’intento anche del PCI. Ma allora, per quale motivo i siciliani rifiutarono la leva obbligatoria e non andarono a combattere nel centro-nord al fianco degli alleati e dei partigiani? Si trattò davvero di un moto reazionario, implicitamente rivolto al passato in difesa dell’ormai morente regime fascista? Per rispondere a queste domande, occorre ritornare brevemente ad un fatto verificatosi durante l’esperienza del democristiano Aldisio come Alto commissario in Sicilia.

Nelle veci di Alto commissario in Sicilia, membro del governo Bonomi, Salvatore Aldisio tentò una violenta repressione nei confronti dell’indipendentismo, a cui cercò di sottrarre il sostegno esplicito della mafia. Il mezzo privilegiato per compiere tale iniziativa fu l’Esercito regio. È ancora Mangiameli a spiegare che la situazione subì una forte scossa quando, nel bel mezzo di via Maqueda, una delle vie più importanti e centrali di Palermo, un corteo di impiegati affamati venne represso nel sangue. L’Esercito regio in questa circostanza sparò sulla folla e uccise 24 persone, ferendone 158. Aldisio tentò di giustificare tale efferatezza accusando il movimento indipendentista. In quest’occasione, comunisti, socialisti azionisti e demolaburisti votarono un ordine del giorno del Cln in polemica con democristiani e liberali e attaccarono fortemente l’Esercito[14]. Da questa situazione, continua Mangiameli, derivò un indebolimento complessivo del Cln, proprio quando il governo Bonomi tentava di portare a termine i provvedimenti più importanti. Su tutti, una nuova chiamata alle armi[15], in ragione della quale vennero inviate migliaia e migliaia di cartoline rosa come quella raccontata da Occhipinti.

Dappertutto, in Sicilia, si organizzava la protesta, che si aggravava, appunto, dopo i fatti di via Maqueda, a Palermo, e dopo l’uccisione di uno studente a Catania, a metà dicembre dello stesso anno[16]. Adesso la rivolta interessava la zona della Sicilia sud-orientale, a Ragusa, Modica, Vittoria, Comiso, Scicli e in alcuni centri del Siracusano. Lo scollamento tra la società civile e il governo era quasi assoluto: le condizioni materiali in cui versava la popolazione erano essenzialmente insostenibili. La situazione precipitò quando si scoprì che le lettere di arruolamento giunsero persino nelle mani di coloro i quali erano rientrati in Sicilia appena dopo l’armistizio dell’8 settembre.

L’epicentro dei moti fu Ragusa, dove la protagonista assoluta fu proprio Maria Occhipinti, all’epoca incinta di cinque mesi. Lei, iscritta al PCI, nutriva delle riserve nei confronti dell’ordine del Partito. Raccontando l’incontro con un compagno, il quale aveva avuto modo di ascoltare personalmente la direzione del Segretario del PCI siciliano, Gerolamo Li Causi, Occhipinti scrive: il “partito aveva preso una posizione. Li Causi era venuto per dare l’ordine di partire. Non partire era come tradire i fratelli del Nord che lottavano per liberare l’Italia dal fascismo. Ma molti comunisti non potevano ammettere che si andasse ancora a combattere in nome della monarchia. Quel compagno, per esempio, si rifiutava di combattere per il Re, era contro ogni genere di guerra che non fosse una rivoluzione, e ormai risoluto a non partire”[17]. Come questo giovane compagno, anche Occhipinti si convinse: “ho deciso d’impedire con tutte le mie forze che si parta per la guerra”, scrive. La mattina del 4 gennaio del 1945 venne il giorno di mettere in pratica questa decisione. I camion del Regno si dirigevano in ogni luogo della provincia per compiere il rastrellamento ed imporre la coscrizione militare. Prendevano tutti i giovani che trovavano nei bar, nei calzolai, nei barbieri. Giunto nello “stradone”, la via principale del paese, corso Vittorio Veneto, all’incrocio con via IV Novembre, il camion dell’Esercito si confrontò con una folla ribelle, alla testa della quale si trovava proprio Maria Occhipinti, con in grembo una bambina. È qui che quest’ultima sposò ufficialmente la via della rivolta. Ecco cosa avvenne nelle sue parole: davanti alla protesta “i poliziotti erano impassibili, il camion riprendeva la sua marcia lenta e inesorabile. Allora urlai ‘lasciateli!’, e mi stesi supina davanti alle ruote del camion: ‘Mi ucciderete, ma voi non passate’ […]. I poliziotti mi rialzarono da terra e cercarono di convincermi a tornare a casa, che i giovani li portavano al distretto e poi li rilasciavano subito. Ma io continuai a protestare e a oppormi col mio corpo disteso nel fango della strada”. Mentre in quest’incrocio cresceva la tensione, l’intera protesta assumeva i contorni di uno scontro frontale tra manifestanti, da un lato, e poliziotti, carabinieri e membri dell’Esercito dall’altro. Quando le autorità di polizia diedero l’ordine del rilascio, i soldati reagirono sparando sulla folla uccidendo un giovane comunista e ferendone gravemente un altro. Mentre la folla si dileguava, Occhipinti restava al fianco dei più coraggiosi. Un uomo, dopo aver disarmato un carabiniere, puntandogli la pistola alla testa gli intimò la morte se lui e i suoi colleghi non avessero preso con sé il ferito. La ebbero vinta e il ferito venne portato in ospedale. Ritiratisi, i soldati si riorganizzarono per continuare la repressione il giorno successivo, il 5 gennaio. Lungo tutta la giornata del 5 ci furono degli scontri a fuoco tra la mitragliatrice dei soldati e le armi dei manifestanti, trovate in casa dal fronte e rubate ai prigionieri disarmati il giorno prima. Per un’intera giornata, a Ragusa, in quel quartiere denominato la “Russia” per le sue inclinazioni comuniste, i cittadini e le cittadine opposero una tenace resistenza armata alla coscrizione obbligatoria, prendendo diversi militari come prigionieri e controllando il posto di blocco di Beddìo, appena fuori dal paese. Infine, la ebbero vinta nuovamente, i soldati si ritirarono. La rivolta dei Non si parte adesso interessava particolarmente il ragusano. Scicli, Vittoria, Avola, Giarratana e Santa Croce Camerina insorgevano. Il caso più clamoroso della rivolta è senza dubbio quello di Comiso, centro agricolo di 25.000 abitanti, dove, tra il 5 e il 6 gennaio, venne proclamata una Repubblica indipendente, con tanto di Comitato di Salute pubblica, squadre per l’ordine interno ed un sistema di distribuzione dei viveri a prezzo di consorzio. Quella di Comiso fu un’esperienza tanto eccezionale quanto breve. Già l’11 di gennaio, davanti alla minaccia di un bombardamento massiccio da parte del governo Bonomi, gli insorti nel numero di 300 vennero arrestati e mandati al confino, tra Lipari e Ustica. La stessa sorte, qualche giorno prima, toccava al paesino di Occhipinti: nella “notte tra il 6 e il 7 gennaio, per la nebbia, la pioggia, il freddo e la stanchezza rimasero in pochi a fare la guardia. Non c’era possibilità di cambio, tutto era affidato all’improvvisazione e allo spirito di sacrificio dei giovani. All’alba ci furono nuovi assalti da parte dell’esercito”. Dopo un’estenuante resistenza, i soldati riuscirono a penetrare nel paese, rastrellando casa per casa. Come scrive Occhipinti, bastava “avere offerto una sigaretta ai soldati catturati dai ribelli per essere puniti”. In quei giorni, cominciò una vera e propria caccia all’uomo, cui la donna di Ragusa sfuggì per otto giorni in latitanza. Fu un evento, quello della repressione dei moti, accompagnato dalla condanna della rivolta da parte dei partiti di sinistra, che spaccò il movimento operaio e contadino in Sicilia. Raccontando i fatti, Occhipinti si lascia andare ad una riflessione particolarmente rilevante ed esplicativa nei termini delle sensazioni dei rivoltosi, delle loro ragioni e della distanza incolmabile che separava il microcosmo ragusano e la storia dell’isola in generale, da quel che accadeva nel centro-nord nella lotta al fascismo: “Non ci fu giustizia per la povera gente. Mentre centinaia di famiglie di lavoratori soffrivano per i loro figli catturati o uccisi, i fascisti continuarono a passeggiare indisturbati per la città. Gli arrestati erano quasi tutti comunisti e socialisti. I partiti di sinistra condannarono spietatamente gl’insorti, senza nessuna comprensione per le amarezze e le ragioni del popolo”. Al senso di insoddisfazione, Occhipinti fa derivare una spiegazione politica: “La guerra aveva aperto gli occhi alla gente. I contadini avevano subito l’ingiustizia dell’ammasso obbligatorio, avevano visto entrare in paese i camion carichi di grando del signor Tizio e del signora Caio, le riverenze e gli inchini ai grandi proprietari e l’umiliazione delle loro donne alle quali era stato strappato il sacchettino di grando raccolto spiga per spiga dopo la mietitura”. Per anni, dunque, i siciliani erano stati preso in giro, maltrattati e bistratti dal regime e poi, in maniera diversa, dagli alleati. In questi termini, spiega Occhipinti, la “Sicilia si era arresa perché stanca della guerra e del fascismo”[18]. Per tale ragione, continua, non “si potevano richiedere ancora sacrifici ed entusiasmo a cittadini per i quali la patria non aveva mai avuto nessuna considerazione e rispetto”. Ebbene, bisognerebbe domandarsi, al netto di ogni contraddizione, che cosa fosse la “patria” per i contadini del sud, che cosa fosse stata sino a quel momento e di più ancora che cosa avesse rappresentato per loro. Per tale ragione, chiosa Occhipinti, “al di sopra di ogni speculazione di fascisti e separatisti la ribellione dei giovani contro la chiamata alle armi era stata spontanea e sincera”[19].

È la stessa posizione di un altro protagonista della rivolta che prese piede a Comiso, Giacomo Cagnes, nel dopoguerra divenuto più volte sindaco del paese. Così come riportato dal blog InfoAut[20], Cagnes, in un’intervista dell’11 settembre 1972, rilasciata a Giovanni La Terra, ha dichiarato che “l’unico centro direzionale esistente (il Comitato di Salute Pubblica) era formato da giovani, in maggioranza di sinistra e non annoverava nel suo seno né un separatista né un fascista”; dichiarando altresì che la “base di massa del movimento era rappresentata dalla stragrande maggioranza della popolazione, prevalentemente contadina (di tradizione socialista), la quale appoggiava apertamente il movimento. Anche gruppi numerosi di donne, nei quartieri, erano uscite dalle lor case”. Restava la contraddizione tra la fede politica di chi prese parte ai moti dei Non si parte e la direzione centrale del partito. È ancora Maria Occhipinti a tentare una spiegazione, ancora una volta con un tono marchiato da un netto coinvolgimento, come quello di chi, come lei, ha svolto il ruolo di protagonista. Spiega Occhipinti: l’azione “dei partiti antifascisti fu deplorata da tutti. Se ci tenevano veramente a che la Sicilia aiutasse i fratelli del Nord contro il fascismo e contro la guerra, perché non avevano cominciato a dare l’esempio i capi, come avveniva tra i partigiani dell’Alta Italia? E non era una terribile leggerezza quella di richiamare in massa fascisti e antifascisti, non era un gran rischio armarli e tenerli insieme?”. Per ovviare al rischio, continua Occhipinti, si poteva pensare ad un “volontariato cosciente, ma al volontariato si pensò quando era già troppo tardi. In quell’occasione il popolo lavoratore si sentì abbandonato dai suoi capi e la sua fu una disperata rivolta contro la guerra”[21].

Il risultato della rivolta fu che solo 15 mila si presentarono su 75 mila ordini di coscrizione e in tutto il mezzogiorno ci furono 50 000 processi[22]. La repressione del movimento fu violentissima. Nella sola provincia di Ragusa, gli arrestati furono 388, dei quali 32 vennero trasferiti nel carcere di Catania, 10 a Milazzo, 15 a Siracusa, 28 a Noto, 15 a Caltagirone e 288 inviati al confino nell’isola di Ustica[23]. Tra questi ultimi, Maria Occhipinti.

Nonostante il confino, Occhipinti accrebbe e mantenne la propria fede comunista. Nella sua autobiografia racconta come, il giorno in cui si seppe dell’insurrezione partigiana del centro-nord e della vittoria definitiva della Resistenza sul nazifascismo (la notizia era giunta ai confinati il 7 maggio del 1945) nell’intera isola di Ustica lei e i suoi compagni marciarono intonando l’Internazionale e sventolando una bandiera rossa fatta in casa, alla bell’e meglio, la quale poi dovette essere nascosta dalle autorità. Nell’isola, i carcerieri ebbero paura che a cantare l’Internazionale fossero i sovietici, giunti non si sa come a conquistare Ustica per instaurarvi il bolscevismo: chiusero “le scuole, si diceva che erano sbarcati i Russi nell’isola. E invece eravamo noi, che nonostante il divieto della polizia avevamo fatto una manifestazione, con discorso, corteo e bandiera. La bandiera era uno straccio rosso, una vecchia gonna di una nostra compagna, ma eravamo tutti fieri lo stesso. Un compagno vi aveva dipinto in giallo falce e martello”[24]. Dettaglio di non poco conto, che occorre ricordare per restituire in maniera quanto più precisa possibile il quadro, è che Maria Occhipinti all’epoca, dall’insurrezione sino al confino, portava in grembo una bambina, Marilena (contrazione di Maria Lenina, così chiamata in nome di Lenin) che diede alla luce proprio in carcere, a Ustica. Con Marilena di appena due mesi in una mano e la bandiera rossa nell’altra, Occhipinti aveva sfilato in corteo festeggiando la fine della guerra. Dopo il corteo, lo stesso Togliatti spedì ai confinati di Ustica una lettera di incoraggiamento, mentre Li Causi faceva sapere che il Partito era a lavoro per un’amnistia.

I confinati di Ustica rimasero sull’isola per 15 mesi. Durante questo tempo, sperimentarono la durezza del regime carcerario e ancora una volta la precarietà della loro sussistenza in quello che, dall’aprile-maggio del ’45, diventò un dopoguerra generalizzato nella penisola. Ennio Sassi, nel suo lavoro “I moti dei ‘Non si parte’”, cui si è fatto riferimento già in precedenza, racconta con dovizia di particolari le condizioni di vita al confino: i confinati, spiega, per la maggior parte, “provvedono ai loro bisogni con il sussidio governativo detto in gergo ‘mazzetta’. Questa fino al mese di dicembre 1945 ammonta a 14 lire al giorno e a 24 lire per le madri con bambini, poi viene portata a 30 lire, rimanendo ugualmente un sussidio molto esiguo, se si pensa che un chilo di carbone costa 100 lire. Inoltre fruiscono di una carta annonaria, con la quale ricevono ogni giorno 30 grammi di pasta, 10 grammi di zucchero, 400 grammi di pane ed un sacchetto con pochi grammi di legumi”. Per riuscire a sopravvivere, era necessario cercare anche un lavoro, spesso come bracciante agricolo, secondo criteri talmente atavici da ricordare il feudalesimo. Le cose cambiarono nel dicembre 1945, quando, continua Sassi, “viene tolta la carta annonaria mediante la quale si provvede a fornire cibo, preferendo per motivi di convenienza aumentare da 14 a 30 lire il sussidio, con il quale i confinati devono da soli pensare al proprio vivere, continuando la direzione a fornire direttamente soltanto 400 grammi di pane e 30 grammi di pasta”[25].

La vicenda si avvia verso una conclusione dopo la proclamazione della Repubblica e, soprattutto, con l’emanazione del Decreto presidenziale del 22 giugno del 1946 n.4, la famigerata amnistia firmata da Togliatti. Mentre ciò avveniva, Occhipinti si trovava nel carcere delle Benedettine di Palermo, perché a Ustica, lei ed Erasmo Santangelo, comunisti entrambi, erano stati ritenuti pericolosi per il mantenimento dell’ordine pubblico e per questo trasferiti. Come Occhipinti stessa racconta, il suo calvario, amnistia compiuta a giugno, si concluse solo a dicembre del ’46. Venne trattenuta in carcere per un altro processo, diverso dai fatti del 4-5-6 gennaio, ossia un combutta tra carcerati per 200 lire.

Per concludere

In quest’articolo, si è tentato di ricostruire brevemente gli avvenimenti che hanno prodotto i moti popolari del dicembre-gennaio del 1944-45, la rivolta dei Non si parte. Un fenomeno poco conosciuto, per lungo tempo abbandonato dalla storiografia e che meriterebbe senza dubbio un approfondimento maggiore e molto più spazio di quello che in questa sede si è potuto dedicargli. Ad ogni modo, quest’esperienza, vista dalla prospettiva microstorica di un personaggio così “comune” ed allo stesso tempo così incredibile come Maria Occhipinti, rimette in discussione una serie di luoghi comuni attorno al ruolo della Sicilia durante la Seconda Guerra Mondiale, facendo riemergere al contempo l’esigenza di un’analisi approfondita a proposito del complicato ed ingarbugliatissimo rapporto tra la mafia, gli alleati, l’indipendentismo e la popolazione civile, operaia e contadina. Tale esperienza, con il protagonismo femminile di cui Occhipinti fu senza dubbio una delle esponenti più rilevanti, getta nuova luce su alcuni aspetti dei processi di emancipazione della donna nella Sicilia afflitta dalla guerra e dal fascismo. Non ultimo, l’esperienza dei confinati di Ustica fornisce un dato importante che non può essere dimenticato quando si discute l’effetto di una delle misure adottate dal primo governo della storia repubblicana tra le più discusse, ossia l’amnistia firmata da Togliatti in qualità di Ministro della giustizia.

In conclusione, quel che possiamo trarre dalla storia dei Non si parte, accennando un azzardato punto di convergenza con l’esperienza della Resistenza partigiana del centro-nord, è che il rifiuto del fascismo equivale sempre e comunque, almeno in principio, al rifiuto della guerra. Una lezione, questa, da cui è possibile imparare moltissimo anche e soprattutto oggi, dal momento che lo spettro della Terza Guerra Mondiale è tornato ad aleggiare prepotentemente nei parlamenti, e non solo, della nostra Europa.

[1] Occhipinti, Maria, Una donna di Ragusa, Ragusa, Sicilia Punto L, 2016.

[2] Mangiameli, Rosario, Guerra e desiderio di pace, La Sicilia nella crisi del 1943, Roma, Viella, 2025.

[3] Mangiameli, Rosario, Guerra e desiderio di pace, La Sicilia nella crisi del 1943, Roma, Viella, 2025.

p. 59.

[4] Ibidem.

[5] Occhipinti, Maria, Una donna di Ragusa, Ragusa, Sicilia Punto L, p.39.

[6] Occhipinti, Maria, Una donna di Ragusa, Ragusa, Silia Punto L, 2016, p. 45-46.

[7] Ibidem, p. 66-70.

[8] Mangiameli, Rosario, Guerra e desiderio di pace. La Sicilia nella crisi del 1943, Roma, Viella, 2025 p. 235.

[9] Ibidem, p. 247.

[10] Lupo, Salvatore, La Mafia, Centossessant’anni di Storia, Roma, Donzelli, 2018 p.189.

[11] In questa sede non c’è né lo spazio e né il tempo per affrontare la questione del MIS e delle sue connessioni con il mondo mafioso. Per farsi un’idea superficiale, però, basti pensare che uno dei più grandi storici della mafia, Salvatore Lupo, ebbe a dire che “con il separatismo la mafia, per la prima e l’ultima volta nella sua storia, si identificò con un partito anziché inserirvisi strumentalmente”, condividendone, con le dovute precauzioni e parzialmente, la “ideologia”. Ibidem, p.190.

[12] Mangiameli, Rosario, Guerra e desiderio di pace. La Sicilia nella crisi del 1943, Roma, Viella, 2025 p. 255.

[13] Occhipinti, Maria, Una donna di Ragusa, Ragusa, Sicilia Punto L, 2016 p. 77.

[14]Mangiameli, Rosario, Guerra e desiderio di pace. La Sicilia nella crisi del 1943, Roma, Viella, 2025, p. 261.

[15] Ibidem, p. 261.

[16] Sassi, Ennio, I moti dei “Non si parte”, Lettera del Centro Studi e Documentazione Isola di Ustica n. 46/47gennaio-agosto 2014, p. 36.

[17] Occhipinti, Maria, Una donna di Ragusa, Ragusa, Sicilia Punto L, 2016 p. 82.

[18] Occhipinti, Maria, Una donna di Ragusa, Ragusa, Sicilia Punto L, p.89.

[19] Ibidem, p. 90.

[20] https://www.infoaut.org/storia/5-gennaio-1945-repubblica-di-comiso-i-moti-del-non-si-parte.

[21] Occhipinti, Maria, Una donna di Ragusa, Ragusa, Sicilia Punto L, 2016, p. 90.

[22] Mangiameli, Rosario, Guerra e desiderio di pace. La Sicilia nella crisi del 1943, Roma, Viella, 2025, p. 264.

[23] Sassi, Ennio, I moti dei “Non si parte”, Lettera del Centro Studi e Documentazione Isola di Ustica n. 46/47gennaio-agosto 2014, p. 37.

[24] Occhipinti, Maria, ibidem, p. 103.

[25] Sassi, Ennio, I moti dei “Non si parte”, Lettera del Centro Studi e Documentazione Isola di Ustica n. 46/47gennaio-agosto 2014, p. 38.