di Tintigrrr

L’homo sacer, una persona posta al di fuori della giurisdizione umana senza che trapassi in quella divina. La violenza procuratagli non costituisce sacrilegio, rappresenta quindi a tutti gli effetti un’uccisione non sanzionabile che chiunque può commettere nei suoi confronti. Non è né sacrificio né omicidio. Si sottrae alle forme sancite dal diritto umano. Questa figura è strettamente legata allo stato d’eccezione e alla sospensione della legge presente in questo, frutto della sfera sovrana. Sovrana è la sfera in cui si può uccidere senza commettere omicidio; quindi, tale sarà anche la vita umana che è stata catturata in questa sfera. L’imperium rasenta l’inscindibilità da un potere di morte. La popolazione libica viene così separata dagli altri uomini in una sfera al di là tanto del diritto divino quanto di quello umano. Allo stesso tempo, la violenza si situa in una zona in cui la distinzione fra eccezione e regola non è più possibile. Questa violenza non conserva il diritto ma lo depone, mostrando la connessione essenziale fra ragione e diritto. La funzione della violenza è nella creazione giuridica, ciò che viene instaurato come diritto non depone la violenza, la stessa che il diritto ha utilizzato come mezzo per raggiungere lo scopo perseguito. La violenza è creatrice e conservatrice di diritto, un potere non indipendente da questa violenza e necessariamente legato a essa.

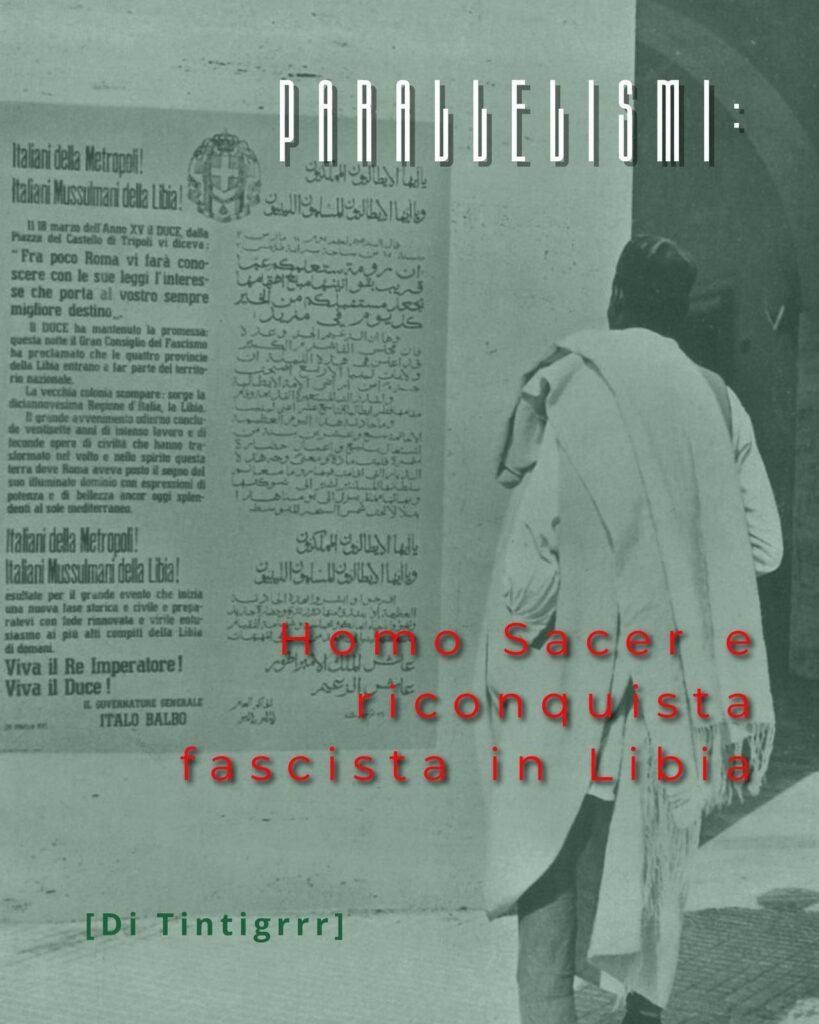

Ho voluto interpretare questa riflessione per tracciare un parallelismo con lo stato di normalizzazione della violenza coloniale in sé, che va a sua volta a creare delle strutture giuridiche indispensabili per raggiungere uno scopo ben preciso, in questo caso quello della riconquista fascista. Con l’avvento al potere del regime in Italia, nel 1922, la politica repressiva attuata fino a quel momento da Giuseppe Volpi venne protratta con ancora maggiore durezza dal primo ministro delle Colonie del governo fascista, Luigi Federzoni. Le uniche opzioni offerte alla popolazione furono da quel momento la lotta a oltranza, la capitolazione incondizionata o la fuga. A ragione di ciò, fu lo stesso Volpi a chiedersi:

“Qual è stata, in Africa, la linea inaugurata da Benito Mussolini? È stata quella che noi coloniali siamo soliti chiamare ‘politica di prestigio’. Con tale espressione va intesa quell’azione di governo che dia alle popolazioni soggette – chiara ed inequivocabile – non solo la sensazione della nostra superiorità militare, ma anche la convinzione che di questa superiorità siamo decisi a servirci, sempre e dovunque sia necessario. E che noi, oltre alla superiorità militare, abbiamo anche e soprattutto, una superiorità morale che ci deriva dal valore e dalla forza delle nostre tradizioni storiche e dalla grandezza del compito di civiltà che da secoli l’Italia ha assolto […] Nel dare la sensazione che una civiltà come la nostra non può piegarsi, nei confronti dell’indigeno, ad alcuna transazione, né adattarsi a tortuosi accomodamenti, ma deve tendere alla sua affermazione, senza che nulla possa arrestarla; deve tendere soltanto alla giustizia, diritta come il filo di una spada, arma di sovrana autorità morale, implacabile così per punire come per premiare”.

L’impresa, presentata dalla propaganda come un normale controllo del territorio dal brigantaggio «endemico», quasi come una normale operazione di polizia, iniziò nella regione della Tripolitania, dove, entro il 1924, tutta la parte utile del territorio passò saldamente sotto il controllo italiano. Durante il governatorato di Emilio De Bono fu decisa la completa occupazione dell’antico vilayet di Tripoli e venne aperto nel frattempo un secondo fronte in Cirenaica. Questa offensiva, più lunga e faticosa rispetto a quella tripolitana, vide il coinvolgimento del generale Luigi Bongiovanni e della formale decadenza di quella precedente politica di concessioni, di accordi – tra cui figurava la costituzione del parlamento locale di Bengasi, mai più convocato e poi soppresso nel 1925 – e di statuti che avevano caratterizzato la politica dell’antecedente governo liberale con la confraternita della Senussia, un organismo politico e religioso profondamente legato al contesto cirenaico e che si oppose fermamente alla penetrazione italiana all’interno del territorio libico. Nel 1932 fu lo stesso sottosegretario alle Colonie Alessandro Lessona a condannare le elargizioni ai libici, da parte della socialdemocrazia, del «frutto velenoso delle libertà». Se la riconquista della Tripolitania aveva posto la questione della continuità fra Italia liberale e «governo nazionale» di Mussolini, la riconquista della Cirenaica fu una faccenda esclusiva del fascismo. A partire l’obiettivo primario delle azioni armate portate avanti e messe in atto da Pietro Badoglio e da Rodolfo Graziani e che avevano come scopo ultimo l’«annientamento del nemico», tanto da definire le operazioni sul Gebel cirenaico una «specie di caccia grossa», riprendendo direttamente le parole di Gennaro Mondaini. Queste operazioni portarono a un lento smantellamento dell’organizzazione territoriale senussita, comportando anche, in specifici casi, la resa e l’autoconsegna all’avversario di alcune personalità di spicco della confraternita, come fece Muhammad al-Rida, o addirittura la fuga nel più dei casi verso l’Egitto, seguendo l’esempio dello stesso capo della Senussia ed Emiro della Cirenaica Sidi Muhammad Idris al-Madhi al-Senussi. Fu in questo preciso momento che subentrò al comando generale della resistenza ‘Umar al Mukhtar al-Minifi, un esempio vivente di eroicità resistenziale e di contrarietà assoluta alla tregua e alla capitolazione. Le operazioni militari, da parte italiana, vennero affidate invece al generale, e neoeletto vicegovernatore della Libia, Rodolfo Graziani. Le sue misure prevedevano la separazione tra i “sottomessi” e i “ribelli”, impedire alla Senussia la riscossione dei tributi e toglierle in questo modo qualsiasi influenza sulla popolazione, l’“epurazione” dei rappresentanti della confraternita soprattutto nei centri urbani, la profanazione ripetuta di moschee, l’uso intensivo dell’aviazione per i bombardamenti, il blocco dei rifornimenti con la frontiera egiziana e l’attuazione di misure di rappresaglia soprattutto attraverso l’intervento di bande irregolari.

dall’ascesa del governo nazional-fascista, i governatori del territorio cirenaico furono un alternarsi continuo di cariche militari. Questo scandirsi di figure guerrafondaie è fondamentale per capire l’evoluzione che proiettò l’esercito coloniale italiano a vera e propria learning institution sul suolo libico. Un’altra mossa del generale Bongiovanni fu lo scioglimento dei campi misti, previsti dagli accordi di Bu Mariam del 29 ottobre 1921. L’impedimento della raccolta dell’orzo, la distruzione dei depositi e la cattura del bestiame divennero

Tra questi strumenti rientrò anche la deportazione e il concentramento delle tribù lontano dal Gebel; Graziani fu l’esecutore materiale implacabile di tale politica, una misura di cui, da quanto apprendiamo dalle stesse parole del governatore della Tripolitania e della Cirenaica Pietro Badoglio, non si nascondeva «la portata e la gravità di questo provvedimento, che vorrà dire la rovina della popolazione cosiddetta sottomessa. Ma ormai la via ci è stata tracciata e noi dobbiamo perseguirla sino alla fine anche se dovesse perire tutta la popolazione della Cirenaica». Graziani stesso affermerà, rispetto al mito che si era creato nei suoi confronti in quanto durissimo e feroce soldato, che:

«Spesso mi sono esaminato la coscienza in relazione alle accuse di crudeltà, atrocità, violenza, che mi sono state attribuite. Non ho mai dormito tanto tranquillo quanto le sere in cui questo esame mi è accaduto di fare. So dalla storia di tutte le epoche che nulla di nuovo si costruisce, se non si distrugge in tutto o in parte un passato che non regge più al presente».

Dalla seconda metà del 1931 la Cirenaica venne definitivamente isolata dall’Egitto e nel settembre dello stesso anno la cattura del delegato generale della Senussia ‘Umar al Mukhtar diede un colpo molto duro ai mujaheddin. Il suo processo, tenutosi a Bengasi, fu una condanna a morte premeditata dalle massime autorità, che venne messa in pratica già pochi giorni più tardi, il 16 di settembre. L’anziano capo della resistenza, ormai quasi settantenne, fu impiccato nel campo di concentramento di Suluq, di fronte agli internati dello stesso campo. Con la sua morte, il 24 gennaio 1932, furono proclamate solennemente sia la fine della “ribellione” e sia la pacificazione della Libia tutta da parte del governatore Badoglio. Le operazioni attuate dagli italiani in Cirenaica comportarono un tracollo demografico tra il 1923 e il 1936 di circa cinquantamila persone native, tra cui il numero dei morti in combattimento raggiunse, secondo le stime ufficiali, circa la cifra di 6.500. Angelo Del Boca ha ribadito pochi anni fa che, secondo i suoi calcoli, le vittime della violenza dei conquistatori in tutto il periodo coloniale erano state centomila, di cui quarantamila a causa delle deportazioni in Cirenaica. Un morto ogni otto abitanti. La Libia, una zona esclusa dal diritto, uno «spazio libero e giuridicamente vuoto», in cui il potere sovrano non conosce più i limiti fissati dal nómos come ordine territoriale. Nell’epoca classica dello ius publicum Europaeum questa zona corrispondeva al nuovo mondo, identificato con lo stato di natura, in cui tutto è lecito. Citando direttamente Carl Schmitt, che intese questo spazio assimilabile allo stato d’eccezione, ossia un ambito territoriale e spaziale libero e vuoto, in cui ogni diritto è sospeso:

«Esso era, però, delimitato rispetto all’ordinamento giuridico normale: nel tempo, attraverso la proclamazione, all’inizio, dello stato di guerra, e, alla fine, attraverso un atto di indennità; nello spazio, da una precisa indicazione del suo ambito di validità. All’interno di questo ambito spaziale e temporale, poteva accadere tutto ciò che fosse ritenuto di fatto necessario secondo le circostanze. Per indicare questa situazione, vi era un simbolo antico ed evidente, al quale fa riferimento anche Montesquieu: la statua della libertà o quella della giustizia venivano velate per un determinato periodo di tempo».

Bando

«Il bando è una forma della relazione. Ma di che relazione propriamente si tratta, dal momento che esso non ha alcun contenuto positivo e in termini in relazione sembrano escludersi (e, insieme, includersi) a vicenda? Qual è la forma della legge che in esso si esprime? Il bando è la pura forma del riferirsi a qualcosa in generale, cioè la semplice posizione di una relazione con l’irrelato. In questo senso, esso si identifica con la forma limite della relazione. Una critica del bando dovrà allora necessariamente mettere in questione la forma stessa della relazione e chiedersi se il fatto politico non sia per caso pensabile al di là della relazione, cioè non più nella forma di un rapporto».

La parola “bando” proviene da un termine germanico, che designa sia l’esclusione dalla comunità e sia il comando e l’insegna del sovrano. Esso rappresenta la potenza che la legge manifesta quando si mantiene nella propria privazione, di applicarsi disapplicandosi. Agamben pone la relazione di eccezione come una relazione di bando, dove colui che è stato messo al bando non è solo posto fuori dalla legge, diventando così indifferente a questa, ma è abbandonato da essa, esposto a quella soglia dove vita e diritto esterno e interno si confondono. Non è possibile definire quanto esso sia dentro o sia fuori l’ordinamento giuridico. L’indigeno libico è abbandonato, escluso, alla completa mercé, in questo caso, del colonizzatore italiano. Il bandito poteva essere ucciso in nome di una pace comunitaria, una pace che però al malfattore era totalmente esclusa e quindi il suo omicidio poteva rimanere tranquillamente impunito. Questa condizione limite era definita da fonti germaniche e anglosassoni come propria dell’uomo-lupo, esso era assimilato a un lupo mannaro la cui vita è situata in una soglia di indifferenza fra l’animale e l’uomo, fra quindi l’esclusione e l’inclusione, né uomo né belva, che abita paradossalmente in entrambi i mondi senza appartenere a nessuno. Robertson Smith definiva il bando come un’antica usanza ebraica con la quale un peccatore empio, e la popolazione di cui questo faceva parte, nemica della comunità e di Dio stesso, venivano votati a una distruzione totale. Esso implicava non soltanto la distruzione della persona, ma perfino delle sue proprietà e l’uccisione del suo bestiame. La guerra portata avanti da Rodolfo Graziani esprime perfettamente questo concetto. Non si trattò di un’operazione militare qualsiasi. Il 1° gennaio 1928 fu dichiarato lo stato di guerra, che diede così nuovi poteri e rimosse eventuali freni all’azione dei comandanti e dei soldati. Il tasso di violenza poté essere innalzato rispetto alle «normali» attività di polizia. Una lotta senza pietà combattuta anche attraverso l’impiego di truppe coloniali eritree e di ausiliari libici. Gli obiettivi erano ovviamente la riconquista italiana della Tripolitania, della Cirenaica e del Fezzan e l’annientamento del nemico attraverso un imbarbarimento della repressione e, come dichiarò lo stesso generale Pietro Badoglio, alla promessa di «distrugge[re] tutto, uomini e cose» nel caso le tribù beduine non si fossero arrese. La tattica di controguerriglia italiana comprese un inasprimento del disarmo delle popolazioni, il compimento di stragi di civili e un esproprio integrale dei beni di questi, la chiusura totale, o addirittura l’avvelenamento, dei pozzi, la dispersione e l’abbattimento degli armenti, la distruzione dei raccolti e delle colture attraverso anche lo sganciamento di gas incendiari su queste ultime, il blocco dei rifornimenti alla frontiera con l’Egitto, il rifiuto del riconoscimento dei capi e nei notabili nativi (anche di quelli che avevano in precedenza collaborato con il governo socialdemocratico) e l’attuazione di rappresaglie attraverso l’uso di bande irregolari. Il risultato complessivo fu il dilagare della siccità e delle epidemie e uno spopolamento demografico devastante, soprattutto per quanto riguardava il territorio della Cirenaica. Di fatto, il ristabilimento della pace coloniale giustificò il massimo della non umanità e il noncurante sacrificio della vita umana.

Il campo

«Nei secoli che ci hanno preceduto – scrive Reiter – i grandi conflitti fra i popoli sono stati causati in misura più o meno grande dalla necessità di garantire i possedimenti dello Stato (intendiamo qui con la parola “possedimenti” non solo il territorio del paese, ma anche i contenuti materiali). Il timore che Stati vicini si accrescessero territorialmente è stato così spesso la causa di questi conflitti nei quali non si teneva conto degli individui, considerati, per così dire, alla stregua di mezzi per realizzare i fini perseguiti».

Nonostante Agamben per “campo” intenda espressamente prendere come punto di riferimento quelli realizzati dal regime nazista, ho voluto trovare un punto di riferimento attinente con la vicenda libica, dato che massimamente il campo è lo spazio che si apre quando lo stato di eccezione comincia a diventare la regola. Esso è un assetto spaziale, un pezzo di territorio che viene posto fuori dall’ordinamento giuridico normale. Qui la norma diventa indiscernibile dall’eccezione e ogni domanda sulla legalità o illegalità di ciò che avviene al suo interno è semplicemente priva di senso. Il campo è un ibrido di diritto e di fatto, di quaestio iuris e di quaestio facti, in cui i concetti stessi di diritto soggettivo e di protezione giuridica non hanno più senso. La persona libica diventa così un corpo biopolitico, ossia la posta di una decisione politica sovrana che opera nell’assoluta indifferenza di fatto e di diritto. Nel campo è impossibile distinguere l’eccezione e la regola, la nuda vita e la norma, l’ordinamento normale è di fatto sospeso e la polizia al suo interno agisce come sovrana, guidata unicamente dal suo concetto di etica e di civiltà. La repressione della ribellione libica non poteva arrivare al suo compimento senza trasformare l’intero sistema della riconquista in una macchina letale, di cui il campo rappresenta forse l’ultima delle sue espressioni materiali, con l’obiettivo di produrre un popolo uno e indiviso, senza frattura e senza esclusi. Il non ancora nato impero fascista, questo Leviatano prematuro, il cui corpo è composto a sua volta da tutti i corpi dei singoli, compresi quelli assolutamente uccidibili e costretti a formare questo nuovo corpo politico. Nel campo lo stato di eccezione, e più nello specifico quello legato a una guerra coloniale, compie un allargamento, coinvolgendo in questo modo un’intera popolazione civile implicata in essa; Agamben cita brillantemente anche i campi di concentramento spagnoli realizzati a Cuba e i concentration camps in cui gli inglesi ammassarono i boeri all’inizio del ventesimo secolo. Il campo rappresenta il frutto della legge marziale e dello stato di eccezione stesso. Senza volere assolutamente, e in modo serio e critico, paragonare i campi di concentramento italiani in Libia a quelli allestiti dai nazisti in Europa per quanto riguardava la Soluzione finale del problema ebraico, mi pare comunque doveroso e necessario parlarne, soprattutto vista l’insita natura anti-beduina presente in essi e per il loro ruolo in quanto ingranaggi di una violenza concentrica che non escludeva il genocidio o lo sterminio. Uno dei modi, se non il più scellerato, per estirpare la resistenza libica in Cirenaica fu la deportazione, composta da lunghe e pesantissime marce, il rastrellamento e il vuotamento totale del Gebel di circa metà della popolazione in lontani campi di concentramento, facendola convergere principalmente sulla costa. Durante le marce forzate sia gli individui più deboli e sia il bestiame che, per le condizioni fisiche, non erano in grado di proseguire il cammino venivano immediatamente abbattuti dai gregari a cavallo del nucleo irregolare di polizia. Chiunque fosse stato trovato presentate (togliere credo) sul territorio del Gebel dopo la fine della mietitura nel luglio 1930 sarebbe stato passato, su ordine dello stesso Badoglio, per le armi come ribelle. Il 29 maggio, reparti di carabinieri invasero in modo simultaneo le sedi di tutte le zavie, traendo in arresto capi zavia e ponendo sigilli sulle proprietà della confraternita.

L’azione di riconquista fascista è stata indubbiamente un’operazione crudele, inumana e contraddistinta da una strutturale organizzazione della repressione, che si è abbattuta senza distinzione sia su chi quella guerra contro il colonizzatore italiano l’ha combattuta in maniera attiva, ossia i componenti della confraternita della Senussia, i mujaheddin, e sia su una vasta popolazione civile inerme, che quella colonizzazione l’ha subita passivamente e che ha visto stravolgersi traumaticamente la propria esistenza e il proprio modello di società. Il libico è stato trasformato in un essere sacrificabile a scapito di un obbiettivo che il regime autoritario di Mussolini riteneva fondamentale, ossia, la pacificazione del territorio nordafricano, l’arresto del tumultus. Questo fine ha reso la vita dell’indigeno insignificante, non degno della più umana pietà, e, quindi, trascurabile e sacrificabile senza che chi ne abbia intaccato l’incolumità ne pagasse giuridicamente le conseguenze. Il suo annientamento e annichilimento ha giustificato una guerra basata sul logoramento e sullo sterminio, arrivando alla costruzione di veri e propri campi di concentramento, alla messa in atto di stremanti marce della morte, alla tentata distruzione totale della fauna e delle colture del territorio, al drastico smantellamento di un sistema economico basato quasi interamente sulla transumanza e sul seminomadismo, alla profanazione della sacralità dei templi e alla messa sotto le armi di innumerevoli innocenti, donne, bambini e anziani inclusi.

Nella riflessione di Giorgio Agamben ho trovato l’attualità di un passato prossimo che ci riguarda più di quanto pensiamo, soprattutto visto il difficile e celato legame che abbiamo con il nostro trascorso coloniale, in particolar modo con quello legato strettamente al regime fascista. Il libico assunse le sembianze dell’uomo sacro, del lupo mannaro, del bandito, dell’incivile e che, in quanto tale, meritava le peggiori delle pene se non fosse stato disposto a un umiliante prostrazione. Esso era un intralcio, un ostacolo da spazzare via in nome della grandezza della dittatura. Catapultato in uno stato di eccezione continuo e permanente, consegnato all’assoluto della legge e abbandonato, allo stesso tempo, al di fuori di ogni giurisdizione.

Nel tracciare questo parallelo, spero di essere riuscito nell’intento di onorare sia la personalità di Giorgio Agamben, e sia chi come Angelo Del Boca, tra intellettuali, storici, ricercatori e accademici, si è impegnato oltremodo per raccontare la verità. Una verità che in quanto paese facciamo ancora fatica a elaborare, nascondendoci dietro il perenne mito degli italiani, “brava gente”.

Bibliografia

Agamben G., Homo Sacer. Il potere sovrano e la nuda vita, Torino, Giulio Einaudi editore s.p.a., 2005.

Cresti F., Cricco M., Storia della Libia contemporanea, Milano, Carocci editore, 2015.

De Santi C., Hasan Sury S., L’occupazione italiana della Libia. Violenza e colonialismo (1911-1943), Ascoli Piceno, Arti Grafiche Picene, 2009.

Del Boca A., Gli italiani in Libia. Dal fascismo a Gheddafi, Bari, Editori Laterza, 1988. Del Boca A., Il vecchio contenzioso con la Libia di Gheddafi, in “Lettera ai compagni”, 3, 2007. Giglio C., La confraternita senussita dalle sue origini ad oggi, Padova, CEDAM, 1932.

Graziani R., Cirenaica pacificata, Milano, Mondadori, 1932.

Graziani R., Ho difeso la patria, Milano, Garzanti, 1948.

Labanca N., La guerra italiana per la Libia. 1911-1931, Bologna, Il Mulino, 2022.

Lessona A., Il fascismo per le colonie, Roma, Istituto coloniale fascista, 1932.

Mondaini G., Manuale di storia e legislazione coloniale del Regno d’Italia, Roma, Sampaolesi, 1927.

Orano P., Rodolfo Graziani, generale scipionico, Roma, Pinciana, 1936.

Salerno E., Genocidio in Libia, Milano, Sugarco, 1979.

Santarelli E., Rochat G., Goglia L., H. Rainero R., Omar al-Muukhtar e la riconquista fascista della Libia, Milano, Marzorati, 1981. Schmitt C., Il nomos della terra, Milano, Adelphi, 1991.

Volpi G., La politica coloniale del fascismo, Padova, CEDAM, 1937